俗话说“千寒易去,一湿难除”,这话在长夏时节体会最深!

每年农历六月到七月,夏秋交替,雨水多、气温高,天地间就像一个大蒸笼,湿气弥漫。

这种又潮又闷的天气,中医专门给它起了个名字——“长夏”。

此时湿气最猖獗,稍不注意,人就容易浑身沉重、胃口差、睡不醒,甚至老毛病也跟着犯。

第

1

点

—The First—

为啥长夏湿气最伤人?

中医把一年分五季,长夏属“土”,对应人体五脏中的“脾”。脾就像身体的“后勤部长”,管消化吸收,还负责运化水湿。

但它有个特点——“喜燥恶湿”!想象一下庄稼泡烂根的样子,人如果湿气太重,脾也会“瘫”掉。

现代人两大习惯更是雪上加霜:一是贪凉,冰奶茶、冰西瓜猛吃,脾被冻得“罢工”;二是久坐不动,气血不畅,湿气堆在体内排不出去。

外卖高油高糖的饮食,直接催生“内湿”,和外界湿气里应外合,人就像泡在污水里——头脸油腻、腹胀没劲、大便粘马桶、关节酸沉……

时间久了,还可能变成痰湿体质,惹上脂肪肝、高血糖。

第

2壹资网

点

—The Second—

祛湿三大坑,你踩过几个

1

狂喝红豆薏米水?

很多人把祛湿简单等同于“利尿”,但肾阳虚的人(怕冷、夜尿多)猛喝薏米水,反而伤阳气,可能心慌乏力。

祛湿不等于减肥,盲目排水可能电解质紊乱!

2

出汗越多越好?

适度运动发汗能排湿,但大汗淋漓会耗气伤津。建议选清晨或傍晚,练八段锦、散步,微汗即停,及时擦干避风。

3

迷信排毒疗法?

灌肠、频繁拔罐看似“祛湿”,实则可能损伤脾胃阳气。中医排湿讲究扶正固本,靠自身脾肾功能才是长久之计。

第

3

点

—The Third—

中医五招破解长夏湿困

养脾祛湿全身畅

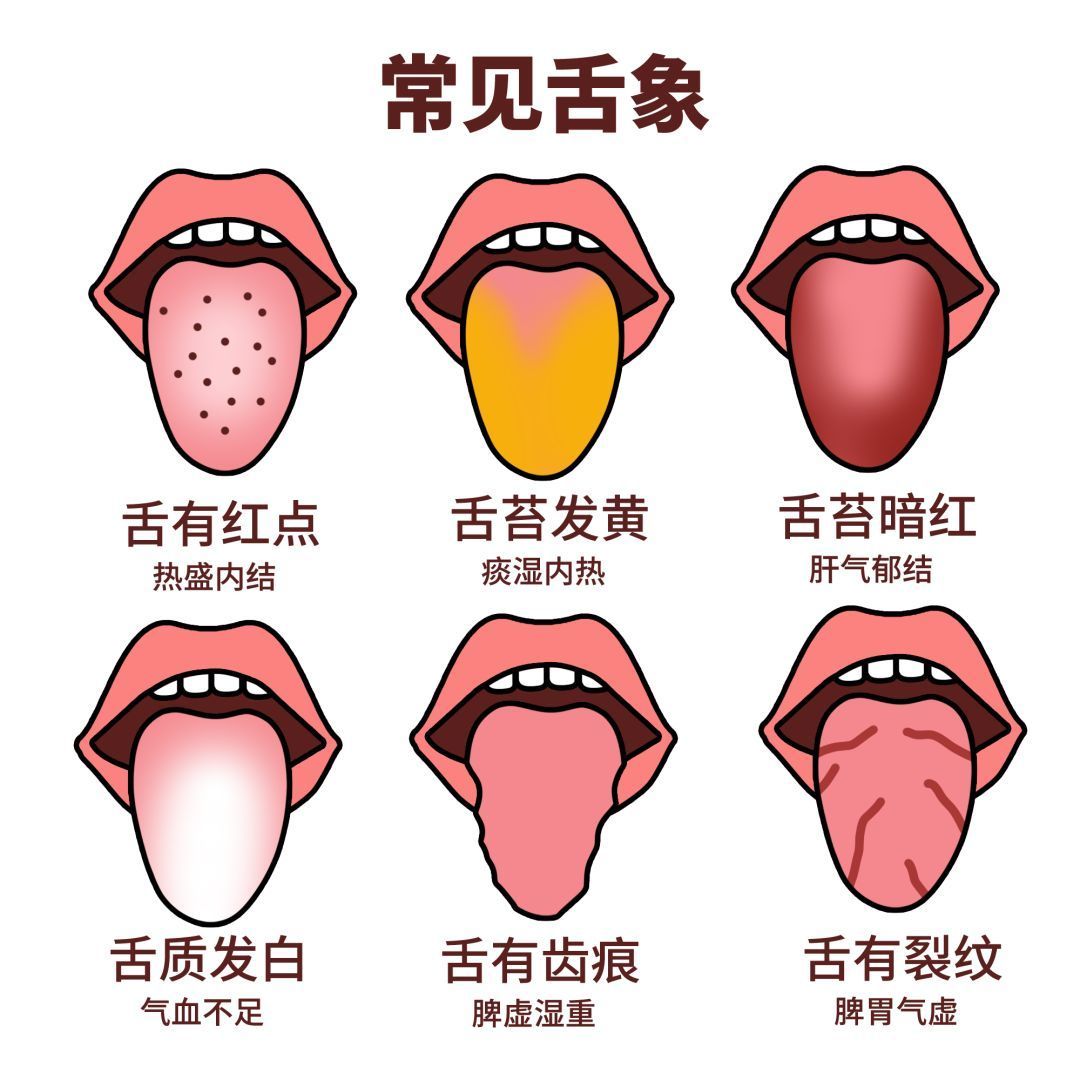

1.每日3分钟,舌苔自检法

脾虚湿重的人,舌头会“报警”!

晨起照镜子看三点:

舌苔厚腻,像涂了层奶油

舌边齿痕,像牙齿咬出的印子

舌体胖大,塞满口腔

但凡有一个症状,就说明身体湿气重。

若伴随口臭、胃痛、皮疹加重,别犹豫,及时看医生!

2.饮食三避三宜,吃走湿气

避开冰镇饮料、甜腻糕点、过量水果这三大“湿气帮凶”。

三餐试试中医食疗的“祛湿黄金搭档”。

晨起一杯姜枣茶:生姜3片(带皮)+红枣3颗(撕开)+少许红糖,沸水冲泡。姜是“天然暖宝宝”,驱寒暖胃;红枣补脾,给脾胃加把火。

午晚餐加点料:山药、莲子、芡实、白扁豆,煮粥炒菜都行。推荐山药木耳炒胡萝卜:山药补脾肺,木耳活血,清爽又祛湿。

饮品换成祛湿茶:炒薏米30克(干锅炒黄去寒性)+赤小豆15克+茯苓10克,煮水代茶。炒过的薏米不伤脾,适合长期喝。

3.泡脚加两宝,湿从脚下消

脚底穴位通全身!每晚用40℃左右温水泡脚(水位没过脚踝上三阴交穴),加这两样效果翻倍:

寒湿重(怕冷、腹泻):生姜5片+花椒一小把,煮水兑入。

湿热重(痘痘多、尿黄):黄柏10克+苦参10克煮水(孕妇忌用)。

泡15分钟,后背微潮即可,切忌大汗!坚持一周,腿脚沉重感明显减轻。

4.香囊随身戴,呼吸间化湿

空调房呆久了总觉得“闷”?

做个中药香囊,藿香+佩兰+苍术+薄荷,等量打粉装布袋,挂床头或随身带。

这些草药自带清香,能醒脾化湿、振奋阳气,特别改善头昏沉、没食欲。

5.激活“排水穴”,健脾动力足

每天按揉两个“祛湿开关”。

足三里(外膝眼下四指):脾胃第一穴,按揉5分钟,像给身体充电。

丰隆穴(小腿外侧中点):化痰祛湿要穴,按到酸胀就有效。

寒湿体质的人,用艾条灸这两个穴位15分钟,温阳效果更强(湿热体质少灸)。

祛湿是持久战,贵在坚持!但如果出现——

长期腹胀腹泻、体重莫名骤变;

关节肿痛反复、皮肤溃烂流水;

痰中带血、尿频尿急伴腰痛……

别硬扛!及时咨询医生。

湿邪复杂壹资网,分寒热虚实,专业医师通过望闻问切辨证施治,才能精准祛湿不伤身。

米牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。